人を駒のように扱う人の心理とは?具体例も合わせて解説!

「もしかして、私ってただの駒扱い…?」 そんな風に感じたことはありませんか?

職場や人間関係の中で、まるで操り人形のように動かされているような気がする…。

それ、気のせいじゃないかもしれません。

今回は、そんな「人を駒のように扱う人」の心理を具体的な例を交えながら、わかりやすく解説していきます。

「どうしてあの人は、私をこんな風に扱うんだろう?」「もしかして、私にも原因があるのかな?」

そんな疑問を抱えているあなたは、ぜひこの記事を読んでみてください。

きっとモヤモヤした気持ちが晴れて、明日から少しだけ生きやすくなるヒントが見つかるはずです!

Contents

人を駒のように扱う人の心理背景とは?

自分の思い通りに物事を進めないと気が済まない人ってあなたの周りにもいませんか。

まるで舞台監督のように全員を自分の脚本通りに動かそうとします。

こういうタイプは、一見リーダーシップがあるようですが、他の人の気持ちや考えはあまり大切にしません。

部下や後輩のやり方が少しでも自分の意図と違うと途端に不機嫌な顔になるのです。

ひどいケースだと自分のポジションを守るためなら誰かを犠牲にすることも厭いません。

「人を駒のように扱う」人の心の中ではこの「全てを支配したい」という強い想いがエンジンになっています。

ではどうして「自分こそが中心」という考え方が出来上がってしまうのでしょう。

そのルーツを探ると多くはその人の育った環境に行き当たります。

蝶よ花よと育てられ望めば何でも手に入る。

そんな環境が当たり前なら他人の立場を想像する訓練をしないまま大人になり自分本位な価値観が染みついてしまいます。

あるいは全く逆のパターンも考えられます。

子どもの頃から常に高い期待をかけられてきたプレッシャーから自分を守るための分厚い鎧がいつしか他人を思いやる心を閉ざしてしまうのです。

こうして他人への共感スイッチがオフになってしまうのかもしれません。

そんな彼らの心の内側を想像すると、他人は感情ある人間ではなく何かを成し遂げるための「道具」として映っているようです。

これは効率や結果を何よりも重んじる現代社会の風潮がそうした見方を後押ししている面もあるでしょう。

そしてその冷たい態度の裏側。

そこには実は「自分の居場所がなくなるかも」という本人も気づかない脆い不安が隠れていたりします。

だからこそ周りを力でコントロールすることでかろうじて自分の心の安定を保とうとしているわけです。

そしてこれは決して他人事ではないと私は思います。

日々の強いストレスも私たちの中から思いやりを奪い人をモノのように扱ってしまう危険なきっかけになり得ます。

自分の許容量を超える仕事に追われ心がすり減っている時。

そんな時隣で働く同僚の疲れに気づけず「悪いけどこれお願い」と自分の都合を優先させてしまう。

そんな経験は誰にでもあるのではないでしょうか。

熾烈な競争に常にさらされていれば自分が上に立つため誰かを利用したい気持ちが芽生えるのも無理からぬことかもしれません。

そうした行動が結果として人間関係を冷たくしさらに自分を孤立させる悪循環を生んでしまうのです。

人を駒のように扱う人に多い具体的な行動を紹介

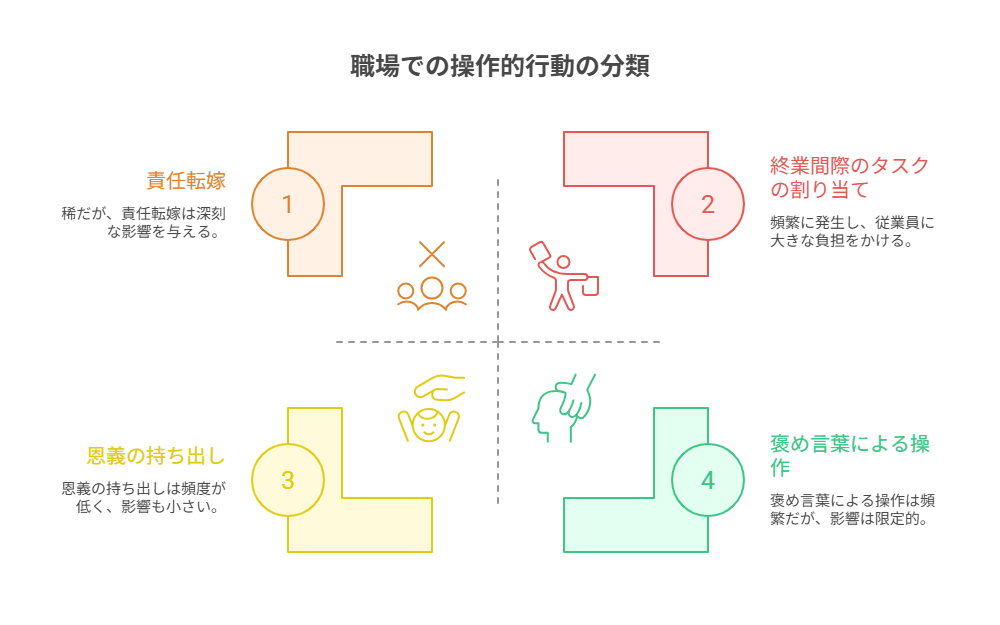

自分のポジションをなによりも大切にする人っていますよね。

会議の場では常に自分が主役でなければならず部下が考えたアイデアも「無駄だ」の一言で切り捨ててしまう。

そしてもし物事がうまくいかなければ「君のせいだ」と真っ先に責任を探し始める。

彼らにとって周囲の人間は自分の力を証明するための小道具でしかないのかもしれません。

自分がどれだけ特別な存在かを周りに認めさせるためならどんなパフォーマンスもするのです。

「この人にはこちらの都合が見えてないんだな」と感じる瞬間はありませんか。

たとえば終業間際に膨大な資料を笑顔で渡してきて「これお願いね」と言い放つ。

こちらの状況など完全に無視です。

彼らの頭の中では人の時間や労力は自分の目標を達成するための駒の一つに過ぎません。

こんな振る舞いが続けば職場の雰囲気は悪くなる一方で皆が疲れ果ててしまいます。

力で押さえつけるだけならまだ対処のしようもあります。

より厄介なのは言葉を巧みに使って人を操ろうとするタイプです。

「君は頼りになるから」と気分良くさせながら一番厄介な仕事を押し付けてくる。

あるいは昔の恩義を持ち出してきて断れない状況を作り出すのも彼らの得意技です。

こちらの良心や罪悪感に静かにつけ込んでくるので精神的に追い詰められやすいのです。

そして最も私たちを混乱させるのは彼らが場所によって全く違う顔を見せることでしょう。

社内ではあれほど高圧的なのに外では信じられないくらい腰が低い。

いわば職場限定の支配者です。

自分が絶対的に安全なテリトリーの中だけで本性を現すのです。

周りはその豹変ぶりに戸惑い「あの人の本当の姿はどれなんだ」と疑心暗鬼になってしまう。これもまた彼らが引き起こす悲劇の一つなのです。

人を駒のように扱う人への対処法と人間関係の改善方法は?

自分のことをモノのように扱う人のそばにいるとじわじわ心が削られていきますよね。

まず一番に考えてほしいのはあなたの心を守ること。

そのためにその人との間に心の「パーソナルスペース」を確保するイメージを持ってみませんか。

いつも直接話して言いくるめられるなら、メールというワンクッションを挟むだけでだいぶ気持ちが楽になりますよ。

そして一番難しいけれど一番効くのが、無理な頼まれごとには「ごめんなさい、できません」と伝えることです。

感情的にならずにさらっと「私の担当はここまでなんです」と境界線を引く感じです。

大丈夫。全員と上手に付き合おうなんて思わなくていいんですから。あなたがホッとできるのが何より大切です。

いきなり自分の意見を言うなんて誰だって心臓がドキドキしますよね。

だからお守り代わりに「カンペ」を作っておくんです。

伝えたいことをメモに書き出して「もしこう言われたらこう返そうかな」と頭の中でリハーサルするだけで不思議と心に余裕が生まれます。

「相手のペースには乗らないぞ」と心の中で決めるだけでずいぶん違いますよ。

そうやって少しずつ「この人は言いなりにはならないんだ」と相手に伝えていくんです。

それでも一人で抱え込むのが一番しんどいですよね。

もし本当に辛くなったらどうか「助けて!」と誰かに声をあげてください。

信頼できる同僚や話のわかる先輩に「実は今こんなことで困っていて」と打ち明けてみる。

一人じゃ見えなかった景色が誰かと話すことでパッと開けることは本当にあるんです。

社内にそんな人がいなくても専門のカウンセラーに頼るのは自分を大事にするための賢くて素晴らしい選択ですよ。

そして最後に。あなたの心の「充電スポット」になるような温かい人間関係を大切にしてくださいね。

「今日こんなひどいことがあってさ」と何でも話せる友達や家族がいると、心の風通しが全然違います。

最近はSNSで同じ悩みを持つ仲間と繋がって「わかるー!」と言い合うだけでもずいぶん救われたりします。

つらい気持ちを一人で溜め込まないためのあなただけの「心の拠り所」をぜひ見つけてみてくださいね。

視点を転換するための心理的アプローチ

人を駒のように扱う人のそばにいると、つい「私の何がいけないんだろう」なんて自分を責めてしまいがちですよね。

でもまず最初に心に留めておいてほしいのは「あなたは悪くない」ということです。

この問題の原因はあなた自身にあるのではなく多くの場合相手の心の中に隠されています。

まるで解けないパズルを前にするように感情的になるのではなく「どうしてこの人はこんな態度をとるのかな」と、一歩引いて人間観察をしてみるような視点を持ってみましょう。

相手の心の中にある「もっと支配したい」「自分がいちばん大事」という気持ちが見えてくると少しだけ冷静に状況を捉えられるようになりますよ。

誰かに振り回されて心が疲れてしまったときは意識的に自分の心に栄養を与えてあげることが大切です。

一日一回鏡の中の自分に向かって「私よくやってるじゃん」と声をかけてあげるだけでも心はふんわりと温かくなります。

こういうのって心の筋トレみたいなものなんです。

また週末は思いっきり好きなドラマに没頭したり、美味しいものを食べに行ったり、自分のためだけの時間をプレゼントしてあげましょう。

つらい人間関係のことばかり考えているとネガティブな沼にどんどんハマっていってしまいます。楽しい時間を持つことで自然とストレスへの抵抗力がついてくるんです。

相手の言葉に心を揺さぶられないためには自分の中に「これは私」というしっかりとした軸を持つことが効果的です。

心理学の世界ではよく言われることですが、そのためには毎日小さな「できた」を見つけて自分で自分を褒めてあげるのが一番なんです。

「今日は時間通りに起きられた」「面倒なメールの返信をちゃんとできた」どんなに些細なことでも構いません。

自分に小さな花丸をあげる習慣がだんだんと大きな自信つまり「心のバリア」になってあなたを守ってくれます。

自分が何を大切に生きていきたいかが見えてくると他人の理不尽な評価なんて気にならなくなっていくものですよ。

つらい出来事に直面するとどうしても過去のことばかり考えてしまいがちですが、大切なのは「ここからどうしよう」と未来に目を向けることです。

バックミラーばかり見て運転していても前には進めませんからね。

「この状況から抜け出すために私にできることは何だろう」とノートに書き出して選択肢を整理してみましょう。

信頼できる友人に話して新しいアイデアをもらったり、思い切って転職や引っ越しを考えてみるのだって立派な選択肢の一つです。

あなたの人生の舵を握っているのは他の誰でもなくあなた自身。自分の目指すゴールがはっきりすれば今の悩みから抜け出す道がきっと見えてくるはずです。